|

Esta historia que voy a contar se asienta en dos pilares que ignorarlos sería privarla del mensaje principal que la ciencia puede brindarle al resto de la humanidad: que los seres humanos -aún con todas sus peculiaridades y singularidades- no dejan de ser un animal más del extenso zoológico de la naturaleza. Y que la mente de este animal es el producto de su cerebro y que, como toda pieza hecha de materia, cumple estrictamente las leyes naturales.

A la luz de estas premisas ya desde hace varias décadas se conoce lo que los fisiólogos llaman “el cóctel del amor”: una serie de moléculas que andan dando vuelta por la cabeza y que se asocian irrevocablemente a sentimientos y acciones emparentados con el amor.

El cóctel del amor

El brebaje tiene estos ingredientes principales, son cuatro moléculas: testosterona, dopamina, adrenalina y serotonina. Estas cuatro moléculas funcionan como neurotransmisores, o sea, están implicadas en la mensajería neural de ciertos circuitos nerviosos de los que disponen nuestros cerebros, y que se ponen en funcionamiento cuando el amor se hace presente.

Sus acciones se conocen con bastante detalle y se sabe que funcionan de modo parecido o idéntico en una vasta región del reino animal. Hacen lo mismo en nuestro cerebro que, por ejemplo, en el de una ratita. La testosterona es una vieja conocida de los fisiólogos porque mucho antes de su función como neurotransmisor en el cerebro se la identificó como hormona en el resto del cuerpo. Particularmente es la hormona responsable de la diferenciación sexual masculina secundaria: distribución del pelo adulto, tamaño de la masa muscular y del pene, voz gruesa, etcétera. ¿Qué hace en el cerebro? Los circuitos que usan testosterona son los responsables de la libido, del deseo sexual, tanto en machos como en hembras, aunque en los machos desencadena una parafernalia de actitudes sociales más amplia ligada también al emparejamiento, como agredir a otros machos, hacer facha, etcétera. En casi todas las especies estudiadas la percepción de imágenes o escenas o sonidos u olores que habitualmente despiertan el apetito sexual correlacionan con un aumento de la concentración de testosterona en algunas regiones bien determinadas de nuestros cerebros… y automáticamente se ponen en marcha conductas de lo más entretenidas.

El segundo componente de este cóctel explosivo es la dopamina. Es la droga que le pone la atención, la concentración y la determinación pasional al amor. También era una vieja conocida de médicos y fisiólogos; se trata del neurotransmisor más importante en los circuitos de recompensa (del placer), aquellos con los que el cerebro nos indica qué conductas fueron las acertadas para que existan otros cerebros como él. Casi todas las adicciones, y sobre todo las drogadicciones, se hallan asociadas a estos circuitos en los que la dopamina no es la única confitura. El cerebro dirige nuestras conductas bastante más inconsciente que conscientemente, y uno de los mecanismos para hacerlo es recompensar con sensaciones placenteras aquellas conductas, lugares, acciones o situaciones a las que el cerebro nos dirigió y que -a su juicio- son beneficiosas para uno. El mecanismo de la recompensa es tan poderoso al dirigir nuestras acciones que cuando lo ponemos en funcionamiento con drogas externas es probable que quedemos esclavizados y sin posibilidades de escape. La cantidad de vidas jóvenes malogradas por la adicción a las drogas es una muestra de la eficacia de estos circuitos cerebrales, cuyo diseño evolucionó durante millones de años en ausencia de dealers y traficantes. Se hace necesario aclarar que la dosis más baja de la droga más “blanda”, por sólo recreativa que se piense, es decenas o cientos de veces mayor que las dosis endógenas con las que el cerebro hace funcionar la máquina del amor… y de la supervivencia.

El componente de mayor octanaje del cóctel es la adrenalina, también llamada norepinefrina. Se repite la historia: se trata de una hormona muy estudiada y conocida desde hace tiempo. Es la responsable de poner al organismo en estado de alerta, lucha, huida, peligro, atención, etcétera. Es una de las hormonas más poderosas de nuestro arsenal químico porque una pequeñísima dosis en el torrente sanguíneo convierte al osito Winnie Pooh en el increíble Hulk. En el amor es el ingrediente de la toma de decisiones, de dar el primer paso, y el segundo, y animarse a lo otro… y así. Para el amor y para el apareamiento el cuerpo se predispone de modo diferente que para tomar mate, eso lo sabe todo el mundo, y la adrenalina es la responsable.

El cuarto componente es la serotonina. Su presencia en el cóctel le pone el componente obsesivo al amor tan típico de esos primeros momentos en que no podemos dejar de pensar en él o en ella, que lo llamamos a cada momento y nos preguntamos qué estará pensando, y si pensará qué pienso de lo que piensa… no sé si me explico… Bien, la serotonina también es un neurotransmisor harto estudiado porque es uno de los responsables implicados en una de las enfermedades secretas más terribles de la humanidad: la depresión.

Estos son los cuatro ingredientes principales del cóctel del amor; cuando el león se enamora de la leona -y viceversa-, sus cerebros se embeben del mismo modo y de los mismos jugos que lo hacen los nuestros. Pero… Sin embargo, entre las peculiaridades de nuestra especie hay una muy interesante que, aunque no somos la única en poseerla, es casi inexistente entre los demás mamíferos.

El amor romántico

Ocurre que los humanos vivimos el amor de un modo romántico en el que diferenciamos claramente dos etapas: la primera -del deseo sexual-, y la segunda -del apego-. La primera es la universal, la del cóctel explosivo, de la persecución, la del desenfreno, de la euforia, de la necesidad terrible, del erotismo exacerbado… La segunda etapa que llega al mes, o a los dos meses, o al año, se caracteriza por una disminución del deseo y un aumento -o aparición- de otros sentimientos como la tranquilidad, el compañerismo, la confianza, el cariño, la tolerancia, el deseo de permanencia. Es obvio que esta segunda etapa surgió evolutivamente hace varios millones de años como una necesidad de nuestra especie para poder criar un vástago que nacía cada vez más desvalido. Es parte importante de la estrategia de la crianza en pareja.

La cuestión es que así como se sabía bastante de la química (y la neurobiología) del enamoramiento y el deseo sexual, poco o nada se sabía de la química del apego… y la monogamia. Si fuéramos ingenuos yo seguiría el relato de esta manera: por casualidad, un investigador norteamericano llamado Tom Insel se enteró de que entre las decenas de especies de ratones que existen y que han sido estudiadas hay una en particular que es muy rara por este aspecto: es monógama. Se trata del ratón de campo. Esta es la mía -dijo el hombre, uno de los científicos interesados en la química del amor romántico-: tenemos a los ratones, a los que conocemos tanto como a los humanos, con los que venimos experimentando hasta el hartazgo todo lo que queremos saber sobre la vida; y tenemos un ratoncito que se parece -en el amor- a los humanos, y en ese aspecto es difiere del resto de los ratones. Vamos a compararlo molécula por molécula con otro ratón cualquiera -un ratón de monte- y seguramente las diferencias que encontremos…

La verdad es que no buscó molécula por molécula, ni por todas partes: ya sabía más o menos qué buscar y dónde buscarlo. Puso el foco en dos moléculas: la vasopresina y la oxitocina. Las dos se producían en el cerebro, las dos eran viejas conocidas de los fisiólogos porque funcionan como hormonas en vastas regiones del reino animal: la vasopresina le informa al riñón que conserve agua; la oxitocina le informa que elimine sal. Eran parientes entre sí y fuertemente sospechosas de estar involucradas en cuestiones románticas. Miremos si no.

La punta del ovillo

La oxitocina estimula la contracción de los músculos uterinos y provoca la secreción de leche de la mama. La estimulación de los pezones (y no sólo por la succión del bebé) aumenta la liberación de oxitocina en la glándula pituitaria y se facilitan -o producen- las contracciones típicas del orgasmo, que probablemente utilicen los mismos circuitos neuronales que las contracciones del parto. Tanto la oxitocina como la vasopresina se fabrican en el hipotálamo, en los ovarios y los testículos. Ambas aumentan enormemente su expresión en diversos lugares del cerebro durante el coito: la vasopresina en los machos, la oxitocina en las hembras.

La comparación que inició Insel en su laboratorio sorprendió a los experimentadores de entrada: aún en cautiverio los ratones de campo eran el ejemplo de la monogamia más fiel y cooperativa. Macho y hembra permanecían largo tiempo mirándose a los ojos. Los machos eran padres ejemplares y bañaban juntos a las crías. Los ratones de monte, en cambio, eran los mamíferos típicos: los machos eran polígamos al punto que al minuto de copular con una hembra la agredían para que se fuera y no estorbara mientras ellos se disponían a perseguir otra candidata en celo. De paternidad ni hablemos: las crías no eran reconocidas por sus padres como tampoco las antiguas parejas.

La disección molecular (está dicho en sentido figurado) era promisoria. Los niveles de oxitocina y vasopresina en los cerebros de ambas especies eran disímiles (en general siempre más altos en la especie monógama que en la polígama). Con esas mediciones sencillas empezó una enorme serie de experimentos moleculares, genéticos, comportamentales… de sofisticadísima factura y con la tecnología más avanzada. Pero nada de esto serviría si la inteligencia y la sagacidad no estuviesen dedicadas a descifrar los enigmas de la naturaleza que suelen presentarse en formato de dificultad superior.

Algunas piezas del rompecabezas. Uno de los experimentos arrojó el siguiente resultado: la inyección de oxitocina en el cerebro del ratón de campo no tiene ningún efecto en su comportamiento. ¡Gulp! En otro, la inyección de substancias que bloquean la oxitocina impedían la conducta monógama en los ratones de campo. Poco a poco fueron afinando la puntería: momentos, dosis, lugares exactos del cerebro en los que había que intervenir…

Sofisticada tecnología

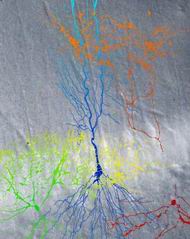

La pesquisa se orientó hacia los receptores de la vasopresina y la oxitocina. Ocurre que ninguna molécula que se use como mensaje de algo (típicamente, lo que hacen los neurotransmisores) cumple su función por sí sola. Cada molécula precisa de otra molécula que la reciba, que la reconozca, que encaje en su geometría como una llave en su cerradura, y diga sí, sos vos, ok, ya entendí. Esas moléculas que están esperando el mensaje se llaman receptoras. De poco sirve sobreexpresar un mensaje -por ejemplo inyectando oxitocina en el lugar en que habitualmente hace su trabajo- si no están las moléculas receptoras esperando ese mensaje, por más que esté aumentado.

Insel estudió la distribución de receptores de vasopresina y oxitocina (es probable que se trate de la misma molécula, una proteína que se incrusta en la membrana de la neurona receptora) en el cerebro de los ratones de las dos especies y encontró que la mayor diferencia se hallaba en el núcleo pallidus ventral: mucho más poblado de receptores en el ratón monógamo que en el polígamo.

En uno de los experimentos más ultrasofisticados, los investigadores diseñaron y modificaron un virus que infectara a las crías de ratones de monte (los polígamos), y que llevara en su arsenal infectivo la propiedad de tachonar el núcleo pallidus ventral -y ningún otro lugar del cerebro- de receptores de oxitocina-vasopresina. Los ratones machos infectados -polígamos por naturaleza- desarrollaron vida adulta monógama, formaron parejas estables, y fueron fieles, y excelentes padres. Pero después de recibir un tratamiento antiviral que les limpió la infección… volvieron a las andadas: la monogamia y la paternidad dejó de convencerlos. Los bichos habían sido separados en grupos y uno de los controles del experimento consistía en que un grupo había sido criado por padres monógamos y el otro por madre (sin padre) de estirpe polígama. El resultado era el mismo: lo que hubiese ocurrido en la crianza no afectaba para nada.

Parecía que Insel había, finalmente, logrado esclarecer el asunto. Pero faltaba el broche de oro. Había que bucear más profundo. ¿Por qué en una especie los cerebros tenían más receptores y en la otra menos? Buscaron los genes de proteína receptora: se hallaban en el mismo cromosoma en las dos especies. Llegaron hasta el gen y leyeron la secuencia de letras con las que estaban codificados: eran idénticos, letra por letra. ¿Dónde estaba, entonces, la diferencia? La diferencia estaba en el ADN… ¡pero afuera del gen! Pasa lo siguiente: todos nuestros genes, y los genes de todos los mamíferos, están escritos en el ADN en una secuencia de cuatro letras. Eso lo sabe todo el mundo. Entre gen y gen el ADN no se corta, porque como todos también saben, es una cadena larguísima, como un renglón todo lleno de letras. De vez en cuando ese renglón casi infinito tiene una palabra con sentido: eso es el gen. Y cuando termina esa palabra comienza un segmento largo de letras sin sentido. Esos largos segmentos sin sentido que hay entre gen y gen suelen tener pequeñas secuencias indicadoras cuyo significado podría ser éste: “250 letras más adelante comienza el gen del receptor de la oxitocina; sírvase leerlo y transcribirlo cuando la concentración de equis sea mayor que cinco” (acabo de inventar). A ese tipo de secuencias las llamamos reguladoras, y son las responsables de que un gen fabrique su proteína en la dosis justa, en el sitio indicado y en el momento propicio.

La gramática del ADN y la transcripción de genes es una rama de la ciencia muy joven, pero no cabe duda de que los largos fragmentos “sin sentido” que hay entre los genes tienen importancia vital. Y esto lo sabía Insel, que encontró que el gen del receptor de vasopresina del ratón polígamo estaba 460 letras separado de su secuencia reguladora, mientras que el mismo gen en el ratón monógamo distaba apenas 150 letras de su secuencia reguladora. ¿Podría ser la distancia entre el gen y su secuencia reguladora la responsable de dos conductas reproductivas diametralmente opuestas?

El motivo de los cuernos

El broche de oro de esta investigación consistió en la fabricación de ratones transgénicos: tomó como animales de partida individuos pertenecientes a la especie monógama, y mediante procesos de ingeniería genética les insertó una secuencia aleatoria (de relleno) de 300 letras de ADN entre el gen del receptor de vasopresina y su secuencia reguladora. Esos ratoncitos resultantes del proceso de ingeniería y posterior reproducción fueron sanos e indistinguibles de sus pares de la misma especie, salvo porque, de adultos, ninguno pudo formar una pareja estable y se dedicaron todo el tiempo a corretear ratoncitas querendonas por doquier.

Los ratones transgénicos, de estirpe monógama y comportamiento polígamo, fueron criados en grupos separados por padres de las dos especies y el resultado era siempre el mismo, sin importar cuánto los hubiesen lamido sus padres cuando eran unas crías desvalidas.

Como toda buena investigación científica el trabajo de Insel plantea más preguntas de las que contesta. Es francamente desolador pensar que la fidelidad pudiese depender de la cantidad de nucleótidos de ADN que cada uno tuviese en un lugar determinado de su genoma. Esto no puede quedar así. Fueron varios los grupos de investigadores que tomaron la posta. Una de las investigaciones se realizó en humanos. A un grupo de más o menos mil personas de ambos sexos, de diferentes razas y tomados al azar se les realizó la secuenciación del gen del receptor de la oxitocina-vasopresina incluyendo la separación con su secuencia reguladora. Y se encontraron 17 largos diferentes… qué complicada que es la vida.

Por supuesto, todos los investigadores se formularon la misma pregunta: ¿hay correlación entre la fidelidad humana y el largo de la separación entre el gen del receptor de oxitocina-vasopresina y su secuencia reguladora? ¿Son más infieles los maridos que la tienen más larga? Desde luego que esta pregunta, sólo con formularla, le pone los pelos de punta a casi todos los pensadores (al menos los que suscriben el “modelo estándar de las ciencias sociales” según el cual la psiquis humana está modelada por la cultura que la rodea), pero tampoco es para tanto.

Moralejas y escalofríos

Aún cuando admitamos que la fidelidad es un instinto, y que como todo instinto obedece a razones biológicas materialmente incorporadas... entre lo dicho y el determinismo, hay un ser humano en el medio de diferencia. Una de nuestras peculiaridades como especie (aunque no exclusiva) es que somos capaces de manejar, y hasta dominar, algunos de nuestros instintos. Si somos capaces de hacer una introspección veremos que muchos de nuestros sentimientos tienen una clara base instintiva, y no por eso dejamos de ser humanos. Cada hombre que ve pasar una chica bonita de curvas voluptuosas por la vereda de enfrente escucha una voz interior que le susurra: che loco mirá ese bombón, correla y tirate encima. Sin embargo no lo hacemos: tenemos inhibiciones, códigos, rituales, educación… no hay peligro, ni hay motivo para negar nuestra naturaleza. La conducta de la monogamia y la fidelidad además de tener un sustento biológico también puede estar sustentada en temores, inhibiciones, presiones, modelos, coacciones, esfuerzos, concesiones, conveniencias… Una cosa es indiscutible: nuestra especie es mayoritariamente monógama; pero la infidelidad es moneda corriente.

Sin perder de vista la magnitud y complejidad del problema, la química del apego (componente importante del modo en que concebimos nuestro amor romántico) parece cobrar sentido. La evolución diseñó un mecanismo biológico para armar parejas estables debido a que la crianza en nuestra especie es más eficiente si se realiza de a dos. Por lo tanto, un par de moléculas que habitualmente (y luego mucho más) se secretaban durante el coito para lograr el cometido fisiológico se transformaron en mecanismos de recompensa que le dicen a nuestro cerebro: abrazalo/abrazala, quedate con él/quedate con ella, cuidalo/cuidala, es valioso/es valiosa. Los neurobiólogos lo llamamos valor de refuerzo; los poetas, enamoramiento… qué más da.

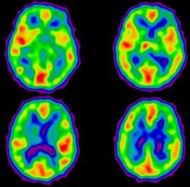

Una lección subyacente tras esta historia -por demás divertida- es nuestro parentesco ratónico. El común de la gente suele desconfiar de cualquier extrapolación animal y poner mueca de asco por las comparaciones con nuestros primos bigotudos. ¿Tan distintos somos? Sin embargo, nada nos diferencia en nuestra química del deseo; es la misma entre las dos especies. En cuanto al apego, la oxitocina y la vasopresina de los ratones son idénticas a las nuestras. La experiencia sexual hace que se produzcan en los mismos lugares de nuestros cerebros. Los receptores de esos neurotransmisores se distribuyen de forma equivalente en los cerebros de ellos y en los nuestros. Lo mismo que en los ratones de campo, los monógamos, la distancia entre las regiones reguladoras y el gen del receptor es relativamente corta. Cuando una persona dice estar enamorada y se le muestra una foto del ser amado, varias regiones de su cerebro destellan tal como lo muestra un escáner cerebral hecho con moderna tecnología. El cerebro del ratón se colorea en los lugares equivalentes cuando se lo expone al olor de su pareja. Las regiones que destellan solapan fuertemente con las que brillan en el momento de estimular con cocaína. ¿Cuánto más hace falta?

La investigación científica abre la puerta a nuevos desafíos, muchos de ellos de índole ético. Supongamos -se trata de una hipótesis improbable y sin ningún apoyo- que futuras investigaciones establezcan más allá de cualquier sombra de duda que la fidelidad conyugal de una persona está determinada en un 97% por la longitud del segmento entre el gen y el promotor del receptor de vasopresina (siempre en términos estadísticos, por supuesto). Supongamos, también, que en un futuro no muy lejano realizar una secuenciación de cualquier región de ADN -a pedido del cliente- cueste unos 25 dólares. Y supongamos que puede realizarse a partir de un cabello olvidado en la almohada. E imaginemos una conversación de este estilo: -Mirá Rodri, yo te quiero mucho, me caés muy bien… y hasta creo estar enamorada de vos… pero sé que voy a sufrir mucho a tu lado y prefiero intentarlo con Gabriel que es SegGP-154 negativo-. O este otro: -Mire señorita, nuestro hijo Romualdo Mauricio Jr. va a heredar la fortuna de la familia y no podemos consentir su casamiento hasta que no nos done una gotita de sangre para un pequeño trámite sin importancia que tenemos que realizar-.

Futuros hipotéticos de este estilo nos resultan escalofriantes. Pueden parecer lejanos, sin embargo, la humanidad ya se está teniendo que enfrentar a situaciones similares en áreas como la laboral, seguro de salud, etc. No es buen negocio hacer como el avestruz, porque esa actitud sólo favorece a los pillos; de modo que aunque nos ponga la piel de gallina, o nos dé pavura, es nuestro deber moral tomar conciencia del conocimiento humano, y del potencial de la ciencia y la tecnología de crear futuros incómodos, difíciles y hasta peligrosos.

Algunos derechos reservados. Se permite su reproducción citando la fuente. El presente trabajo fue financiado por la Fundación Banco Ciudad en el marco del proyecto RICYT: "Científicos y tecnólogos en la escuela". Última actualización abr-08. Buenos Aires, Argentina. |